Story Vol.03

2024年1月、東京港醸造の隣のビル10階にオープンした「日本酒ラウンジtpb(ティーピービー)」。日本酒のイメージを刷新するモダンな店内や、旬の食材を使った料理やカクテルが評判を呼んでいます。その仕掛け人である齊藤かえで氏にお話を伺いました。

(取材・文:こやま淳子)

最初は従業員一同に反対されました。

――よろしくお願いいたします。かえでさんは社長の齊藤さんのお嬢さんで、海外で勉強されていたんですよね。

齊藤かえで(以下、敬称略):はい、ビジネスを専攻していましたが、ウェブデザインも独学で勉強していました。

――でも、帰国されたのは、ここを継ごうというお考えがあってのことですか?

かえで:まったくそういうことは考えていなくて、もともと家族の都合で帰国したのですが、たまたまそのタイミングで、実家が酒蔵になるから手伝えと父に言われただけなんです。それで手伝い始めたら、それまでやっていた弟が抜けてしまったりして、やらざるを得ない状況になっていって。

――その頃は、どんな役割を担われていたんですか?

かえで:お酒の製造以外はなんでもやっていました。経理から店番、ホームページ制作、ネットショップも最初は私が作りましたし、デパートのポップアップショップに立って売り子をやったり、いろんなことをしていました。

――確かボトルのデザインもされていましたよね。

かえで:はい。いまでも基本的には弊社のほとんどの商品のボトルデザインを手掛けています。

――そういうふうに関わってきて、ラウンジをやろうと決めたのはいつ頃だったんですか?

かえで:2年前ぐらいですね。その前から飲食店はやりたいなと、ふわっと思っていて。本格的に考えだしたのは、一昨年の夏ぐらい。ここのテナントは、もともと弊社が他社に貸していた場所だったのですが、その時期ちょうど空いていまして。それでたまたま社長と、「これからどうしていくか」という話をする機会があって。そこから話し合いを重ねて、去年の1月ぐらいに本格始動というか、内装のデザイナーを選んだりし始めたんです。

――最初にお話したときは、社長はポジティブに「やれば?」という感じだったんですか?

かえで:いや、全然です。「ええっ?」みたいな感じだったんですけど。話していくなかで、せっかくこういう不動産を持っていて有効活用するのであれば、貸すだけではなくてビジネスとして更にお金を生んでいけるんじゃないかということを言い続けたら、「まあ、そういうこともありなのかな」と言いだして。最初は半信半疑みたいな感じでしたね。このフロアをそういうふうに活用しようとはまったく思っていなかったと思うので。

――他にもけっこう反対された感じですか?

かえで:もう従業員一同から反対されました(笑)。でも、結果的にお客さんが入るようになっているので、いまとなっては誰もそこまで言わなくなりましたね。反対する人たちは「ここには絶対お客さんなんて来ないだろう」という前提だったので。まず、駅から10分ぐらいかかる場所で、しかもオフィスビルの10階。確実に集客なんて不可能だろう、みたいな。飲食の常識としては、「駅近で1階じゃないと」などと言われていたりもするので。ただ私としては、居酒屋と対抗する気はもともとなかったので、酒蔵が隣にあるからこそ、その隣でお店をやることに意味があると思っていました。

――お店の目的としては、やっぱり飲食店というよりは、江戸開城のブランディングですか?

かえで:そうです。日本酒の新しい楽しみ方を提供したい、「日本酒ってこんなもの」というのを変えていきたいという思いから。それで、こういう内装にしてみたり、日本酒のカクテルを作ってみたり。赤ちょうちんの居酒屋のイメージから、このラウンジを通してこれからの日本酒のイメージを変えていきたいと思っています。

お酒がおいしくなければ、

カクテルもおいしくならない

――お店の雰囲気も本当に素敵ですもんね。インスタグラムなども活用されていて、すごくいいブランティングだと思いましたが、周りの反応はどうでしたか?

かえで:はい、オンライン上で、初年度としては絶大な数のアクセスがありまして、口コミサイトからはお褒めの言葉をいただきました。インスタを見て、江戸開城は知らないけれど、お店の雰囲気にすごく興味があるって来てくださるお客さまとか、日本酒からつながってくるわけではない人が増えてきています。

――かなり狙い通りになっているわけですね。ここのお客さまはどういう方が多いですか?

かえで:本当に多種多様なんですけど、このへんの界隈(田町・三田近辺)の企業の方だったり、それこそインスタを見ていらっしゃる若い人とか、カップルとか。日本酒を飲まずにカクテルだけ飲んで帰っていく方もけっこういて。だから、日本酒の最初のハードル、ちょっと酔っぱらいやすいとか、二日酔いになりそうっていう日本酒の嫌なイメージを払拭できるんじゃないかなと思って。まずはそのファーストステップとして、少し日本酒が入っているようなものを飲んでみて「ああ、おいしいんだな」と気づいてもらいたいです。

――カクテルはどのように考案されているんですか?

かえで:旬の果物を仕入れて、夏だとスイカとか、秋冬だったら柿とか洋梨とか、本当に八百屋さんに売っているような果物なんですけど、それに合うお酒を考えています。マティーニとか、オールドファッションドとか、カクテルっていろんな名前があるじゃないですか。それに忠実に近づけるような感じで、この果物だったら山田錦が合うとか、雄町が合うとか考えながら、月に2つか3つ新作を。

――江戸開城だからできる部分もあるんですかね?

かえで:そうです。いま、一緒にカクテルを考案しているホールマネージャーは、もともとバーテンダー経験があるのですが、「お酒がおいしくないと、カクテルもおいしくはならない」と言っていて。結局ベースになっている、杜氏の寺澤さんが造るお酒が本当にすごいんだなって思うんです。私ももともと全然日本酒は飲まなくて、寺澤さんのお酒が始まりで、寺澤さんに日本酒を教わったようなところがあるんです。従業員にも「なんで寺澤さんのお酒に対して、もっと自信持てないのかな」というのがすごくありましたね。もっとチャレンジしていいと、このお店をやるときも、寺澤さんのお酒だったら勝負できるんじゃないのという思いもありました。

――お料理もとてもおいしいですよね。

かえで:ありがとうございます。料理長は、もともとお蕎麦屋さんの家系で育ち、日本料理の経験を積んだ人なのですが、私としては、単純に「日本酒=和」というふうにはしたくないという思いもあって、彼と、私と、そのカクテルを作っているホールマネージャー3人で毎月のメニューを考案しています。

――最初に伺ったときと次ではだいぶ進化した感じもありました。

かえで:お客さまの反応を見ながら、毎月メニューをどんどん変化させていっているんで。旬の食材を使って毎月コースを作っているのですが、お客さまの注文の状況などを確認しつつ、メニューを入れ替えたり、トライ・アンド・エラーを繰り返しています。毎月メニューをつくるのに2週間くらいはかけていますね。

――「この料理は注文少ないな」と思うと、変えるってことですか?

かえで:そうです。コースは毎月変えるんですが、アラカルトに関しても、本当に日々、お客さんの様子を見ながら、注文があまりないようだったら変えて別のものにしたりとか、そういう細かい改良を続けています。

――おもてなしの部分も改良されているんですか?

かえで:はい。料理長とホールマネージャーは飲食店経験者なので、2人の意見も聞きながら、テーブルマナーやレストランのルールを学びつつ、サービス向上にも努めています。最初の頃は、「まだまだ試行錯誤ですね」とか、少し厳しいコメントもあったのですが、最近はそういうコメントがなくなって、「とにかくホスピタリティが素晴らしい」と書いていただいたりもしているので、進化できているのかな、と思いますね。

――ここは貸し切りとかもできるんですか?

かえで:できます。先週ちょうど40人ぐらいの貸し切りがありました。

――それは着席で?

かえで:そうなんですよ。40人ぐらい座れるんですよね。立っている人もいたんですけど。個室などの席も全部ひっくるめてやると最大40人ぐらい座れるんです。

――何人から貸し切りやっているんですか?

かえで:25人です。

――ああ、でもこんなに広くて25人は贅沢ですね。

かえで:そうなんです。広さ的には、50〜60席でもいけるくらいはあるんですけど、けっこうゆったりしたスペースで椅子の数を設定してしまっているので。

――でも、このゆったり具合がいいですよね。個室は、けっこうビジネスユースも多いですか?

かえで:多いですね。毎週そういう感じで接待に使っていただいて。今日もたぶん入っていますね。

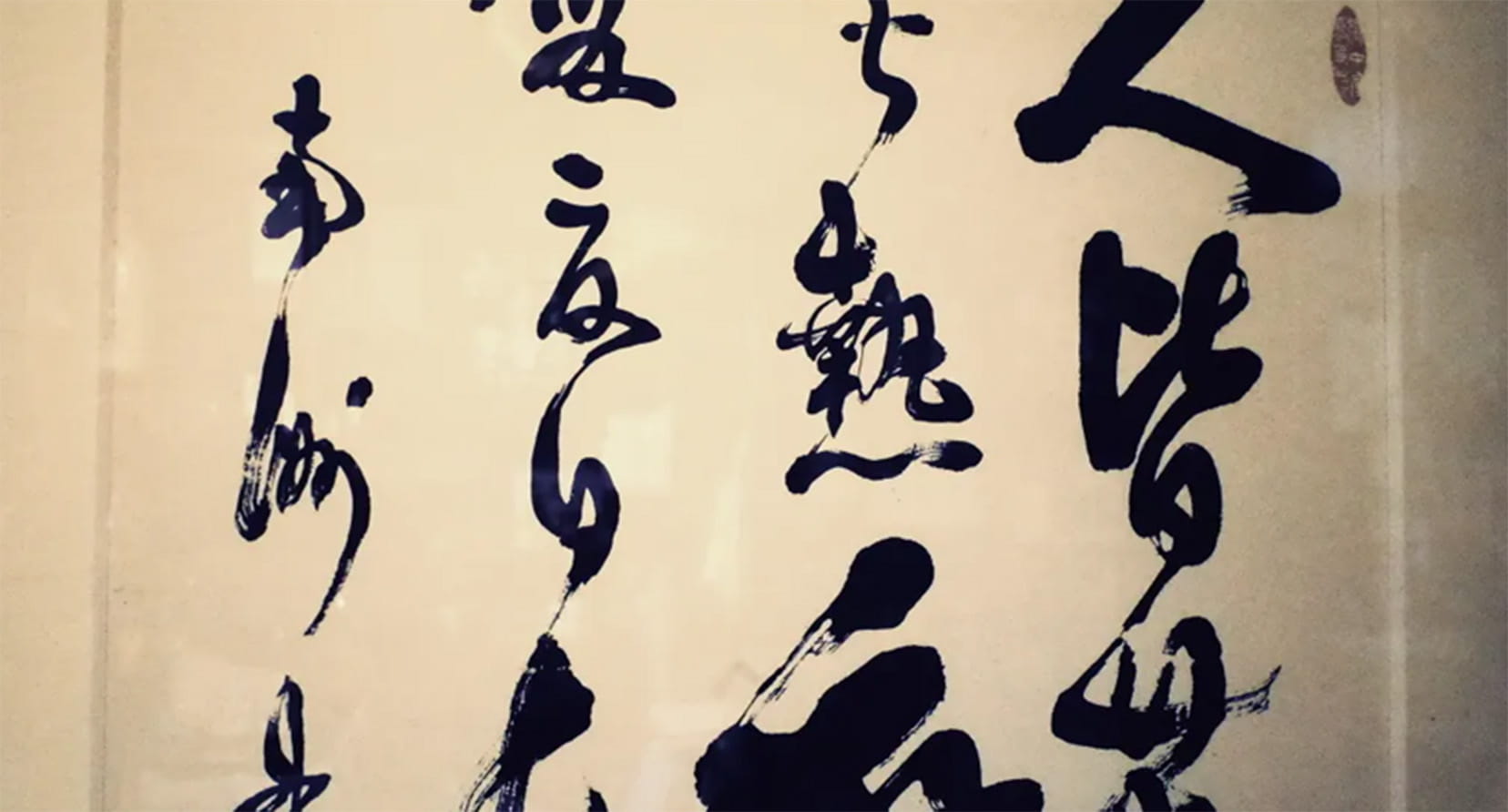

――もともとの若松屋は、幕末に薩摩藩御用達の酒屋だったということで、勝海舟さんなどの掛け軸がこちらにあるそうですが、あの掛け軸は、言えば見せてもらえるんですか?

かえで:いや、もう、最近いつも掛けている感じになっていて。社長も「もういいんじゃない」みたいな感じで言っているんですけど。ずっと掛かっている状態です。

――ああ、それが写真ポイントにもなるし、いいですよね。海外の方も喜ぶでしょうね。

かえで:インバウンドのお客様にも、もう少し広めていきたいなと思っています。実はある企業からお話があって、来春からインバウンド向けのテイスティング体験を始める計画があります。昼間の時間にお酒メインのテイスティングコースを設定して、来年の新しい挑戦としてやっていこうと思っています。

――それは面白いですね。いまは外国の方も少しはいらしているんですか?

かえで:はい。グーグルマップでまず酒蔵を検索して、最初下のお店にいらっしゃるんですけど、そこでこのラウンジの存在を知って来るとか、インスタで知ってとか、さまざまですね。あとはホテルから紹介されたり。いきなり10人くらいでいらしたりとか、本当にいろんなパターンありますね。

――ホテルとつながっているのは強いですね。

かえで:そうなんです。いま、モバイルオーダーになっているんですけど、例えば、英語圏の人が携帯で見ると自動翻訳されて英語に、中華圏だと中国語に変換されるんですよ。そのへんすごい助かっています。

今後は、クラフトビールやワインもつくりたい

――今後、ラウンジだけではなく東京港醸造をかえでさんが継いで行かれるんだと思いますが、酒蔵全体をどういうふうにしていきたいという展望はありますか?

かえで:これからの野望としては、このビルをお酒造りと飲食、下とかもビールとか造れたらいいなとか思っていて。

――日本酒以外もつくるっていうことですか?

かえで:日本酒以外も。寺澤さんが結構それに乗り気でいてくれているので。この前も発泡酒の免許取ったんですよ。

――ええっ!

かえで:だから、ワインとかビールとか、複合的にできたらって。せっかくこのビルがあるので。社長、私、杜氏の3人はけっこうそれが面白いビジネスだなと思っている一方、従業員とかは「本当に?」みたいな感じなんですけれど。

――本当にすごい野望が出てきたから、びっくりしました(笑)。でも、日本酒造りより簡単そう。クラフトビールなんかは、すぐにできそうですよね。

かえで:はい。清酒をつくるのが一番難しいらしいんです。ここはラウンジなんですけど、下の階はむしろもう造っているところが見えるような、ちょっとスケルトンのブリュワリーで、スタンディングバーみたいなものがあったらいいかなと思って。

――ああ、すごくいいですね。田町に合うかもしれないですね。

かえで:ですよね。いま、実はこのビルで、カクテルに使うミントの栽培などはやっていて、そういう野菜などもLEDで栽培するようなことができたらいいなとか。それで、自家栽培の野菜とビールと日本酒とっていう。このビルの半分くらいが、そういうクラフトの施設になったら面白いんじゃないかなとか。社長と寺澤さんが元気なうちにやりたいですね。町も活性化するでしょうし。だから、まずはここをある程度成功させて、そういった複合的なブリュワリーができたらいいかなと思って。それが次の5年後くらいに向けての野望です。

――ちょっとわくわくしました。楽しみにしています。ありがとうございました。

株式会社若松 専務取締役

齊藤かえで(さいとう・かえで)

株式会社若松 専務取締役。

高校卒業後アメリカに渡り、

カレッジでビジネスを専攻し卒業。

独学でWEBデザインを学んだあと、帰国し、

実家である若松屋(屋号)の

取締役兼・デザイン・広報担当として、

東京港醸造の実務全般を支える。

アメリカ生活の中で培った経験と

本来持った感性が事業運営に生かされている。